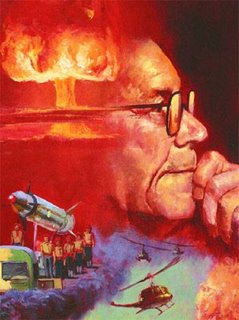

APOCALIPSIS NO

El que fuera secretario de Defensa estadounidense durante la crisis de los misiles en Cuba, Robert McNamara, anda preocupado. Sabe lo cerca que hemos estado. Sus consejos ayudaron al presidente John F. Kennedy a evitar una catástrofe nuclear. Hoy cree que Estados Unidos tiene que dejar de utilizar las armas nucleares como instrumento de política exterior. Es inmoral, ilegal y terriblemente peligroso. Robert McNamara

Ya es hora –desde hace un tiempo, en mi opinión– de que Estados Unidos abandone su dependencia de las armas nucleares como instrumento de política exterior, propia de la guerra fría. A riesgo de parecer simplista y provocador, considero que la política actual de Washington en esta materia es inmoral, ilegal, militarmente innecesaria y terriblemente peligrosa. La posibilidad de un lanzamiento nuclear fortuito o inadvertido tiene una dimensión inaceptable. Y la Administración Bush, en vez de reducir ese peligro, ha declarado que está decidida a mantener este tipo de arsenal de EE UU como puntal de su poder militar, una postura perjudicial para las normas internacionales que limitan, desde hace 50 años, la proliferación de armas nucleares y materiales fisibles. Gran parte de la política nuclear estadounidense actual está en vigor desde antes de que yo fuera secretario de Defensa. Además, en los años transcurridos desde entonces se ha vuelto más peligrosa y, desde el punto de vista diplomático, más destructiva.

Hoy, Estados Unidos tiene desplegadas aproximadamente 4.500 cabezas nucleares estratégicas ofensivas. Rusia posee alrededor de 3.800. Las fuerzas estratégicas de Gran Bretaña, Francia y China son mucho menores, entre 200 y 400 armas en el arsenal de cada uno de esos países. Pakistán e India, nuevos Estados nucleares, cuentan con menos de cien armas cada uno. Corea del Norte afirma que ha fabricado armas atómicas, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos calculan que Pyongyang acumula suficiente material fisible para fabricar entre dos y ocho bombas.

¿Qué poder destructivo alcanzan estas armas? La cabeza estándar que posee Estados Unidos tiene un poder destructivo 20 veces mayor que el de la bomba de Hiroshima. De las 8.000 cabezas estadounidenses activas u operativas, 2.000 están en alerta instantánea, listas para ser lanzadas en cualquier momento, con una advertencia de 15 minutos. ¿Cómo se supone que van a emplearse estas cabezas? Estados Unidos nunca se ha comprometido a una política de "no ser los primeros", ni durante mis siete años como secretario ni después. Hemos estado y seguimos estando preparados para utilizar –por decisión de una sola persona, el presidente estadounidense– armas atómicas contra un enemigo, nuclear o no, siempre que creamos que nos interesa hacerlo. Durante décadas, las fuerzas nucleares de Estados Unidos han sido lo bastante fuertes como para absorber un primer ataque y luego causar un daño inaceptable al enemigo. Ésta ha sido la base de nuestra disuasión y, mientras nos enfrentemos a un posible adversario dotado de armamento nuclear, debe seguir siéndolo.

En mi época como secretario de Defensa, el jefe del Mando Aéreo Estratégico estadounidense (SAC, en sus siglas en inglés) llevaba siempre encima un teléfono seguro, fuera donde fuera, las 24 horas del día, todos los días de la semana, 365 días al año. El teléfono del comandante, cuyo cuartel general se hallaba en Omaha (Nebraska), estaba conectado al puesto de control subterráneo del Mando de la Defensa Aeroespacial Norteamericana (NORAD), en las entrañas de Montaña Cheyenne, en el Estado de Colorado, y con el presidente de EE UU, estuviera donde estuviera. El presidente siempre llevaba los códigos del detonador nuclear a mano, en el llamado "balón de fútbol", un maletín que portaba constantemente a su lado un oficial del ejército.

El comandante del SAC tenía orden de contestar el teléfono al tercer timbrazo como máximo. Si sonaba y le informaban de que parecía estar en marcha un ataque nuclear con misiles balísticos, disponía de dos o tres minutos para decidir si la advertencia era digna de tenerse en cuenta (a lo largo de los años, EE UU ha recibido muchas falsas alarmas) y, de ser así, cómo había que responder. Le quedaban aproximadamente diez minutos para determinar la mejor recomendación, localizar y asesorar al presidente, dejar que éste discutiera la situación con dos o tres de sus consejeros más próximos (normalmente, el secretario de Defensa y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor), escuchar la decisión del presidente y transmitirla de inmediato, junto con las claves, a los sitios de lanzamiento. El presidente disponía, básicamente, de dos opciones: podía aguantar la agresión y posponer cualquier decisión de lanzar un ataque inmediato en represalia, o podía ordenar dicho ataque rápido escogiendo entre una serie de posibilidades que le permitían enviar armas dirigidas contra instalaciones militares e industriales del enemigo. Seguramente, nuestros adversarios de Moscú debían de tener y tienen unos planes similares.

Es una situación tan extraña que parece imposible de creer. En cualquier momento, mientras todos estamos dedicados a nuestras cosas, el presidente de EE UU está preparado para tomar en 20 minutos una decisión que puede lanzar una de las armas más destructivas que existen en el mundo. Para declarar la guerra es necesario que el Congreso estadounidense apruebe una ley, pero, para poner en marcha un holocausto nuclear, no hacen falta más que 20 minutos de discusión entre el inquilino de la Casa Blanca y sus asesores. El caso es que llevamos 40 años viviendo con esa situación. Con escasos cambios, el sistema sigue siendo prácticamente el mismo, incluido el balón de fútbol que acompaña constantemente al presidente.

Yo logré modificar parte de esas políticas y esos procedimientos tan peligrosos. Mis colegas y yo entablamos conversaciones sobre control de armas; establecimos cláusulas de salvaguardia para reducir el peligro de lanzamientos no autorizados; introdujimos más opciones en los planes de guerra nuclear para que el presidente, en el momento de decidir su respuesta, no tuviera que escoger entre todo o nada, y eliminamos los misiles nucleares estacionados en Turquía, que eran vulnerables y constituían una provocación. Ojalá hubiera podido hacer más cosas, pero estábamos en plena guerra fría, y nuestras posibilidades eran limitadas.

Estados Unidos y los aliados de la OTAN se enfrentaban a la poderosa amenaza convencional que representaban la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Muchos de nuestros aliados (así como algunas personas en Washington) estaban convencidos de que era preciso conservar la opción de que EE UU pudiera atacar primero para mantener a raya a los soviéticos. Lo que resulta asombroso es que hoy, cuando hace más de diez años que terminó la guerra fría, la política nuclear estadounidense sigue siendo esencialmente la misma. No se ha adaptado a la caída de la URSS. No ha habido ninguna revisión de los planes y procedimientos para disminuir las probabilidades de que Estados Unidos u otros países aprieten el botón.

Como mínimo, tendríamos que apartar todas las armas nucleares estratégicas del sistema de alerta instantánea, tal como han pedido algunas personas, caso del general George Lee Butler, último jefe del SAC. Esa simple medida disminuiría enormemente el riesgo de un lanzamiento nuclear fortuito. Sería, además, una forma de indicar a los demás países que Estados Unidos está trabajando para acabar con su dependencia de las armas nucleares. En 1968, cuando negociamos el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), nos comprometimos a avanzar de buena fe hacia la eliminación definitiva de los arsenales nucleares. En mayo, diplomáticos de más de 180 países se reunieron en Nueva York para revisar el TNP y juzgar si los países miembros estaban cumpliendo el acuerdo. El interés del Gobierno estadounidense se centraba, por motivos comprensibles, en persuadir a Corea del Norte para que se reincorporase al tratado y en negociar mayores restricciones a las ambiciones nucleares de Irán. Hay que convencer a ambos países para que respeten las promesas que hicieron, al firmar el TNP en su día, de no construir armas nucleares a cambio de tener acceso a los usos pacíficos de la energía nuclear.

Ahora bien, a su vez, Estados Unidos es foco de atención de muchos países, incluidos algunos que disponen de armas nucleares desde hace poco tiempo. El hecho de mantener tal cantidad de armas, y en situación de alerta instantánea, indica que Washington no está trabajando verdaderamente para eliminar su arsenal, y suscita dudas más bien inquietantes sobre los motivos por los que cualquier otro país tiene que reprimir sus ambiciones nucleares.

UN ANTICIPO DEL APOCALIPSIS

Es bien conocido el poder destructivo de las armas nucleares, pero, dado que Estados Unidos sigue dependiendo de ellas, conviene recordar el peligro que representan. Un informe elaborado en 2000 por la Asociación de Físicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear describe los efectos probables de una sola arma de un megatón, de la que existen docenas en los arsenales ruso y estadounidense. En el lugar de la explosión, ésta crea un cráter de 100 metros de profundidad y 400 de diámetro. Al cabo de un segundo, la atmósfera se enciende y se transforma en una bola de fuego de 800 metros de diámetro. La superficie de la bola de fuego irradia el triple de luz y calor de un área comparable en la superficie solar, extingue en cuestión de segundos toda forma de vida que esté debajo y emite radiaciones a la velocidad de la luz, que provocan graves quemaduras instantáneas a las personas situadas en un área de hasta casi cinco kilómetros. Doce segundos después, la onda expansiva de aire comprimido alcanza una distancia de cinco kilómetros y arrasa fábricas y edificios de oficinas. Los escombros, arrastrados por vientos de 380 kilómetros por hora, causan heridas mortales en toda la zona. Al menos el 50% de la gente situada en la zona muere de forma inmediata, antes de sufrir los efectos de la radiación o la tormenta de fuego subsiguiente.

Nuestro conocimiento de estos efectos no es puramente hipotético, claro está. Estados Unidos utilizó armas nucleares que tenían una potencia equivalente aproximadamente a la septuagésima parte de la bomba de un megatón que acabamos de describir en dos ocasiones, en agosto de 1945. Una de las bombas atómicas cayó sobre Hiroshima. Unas 80.000 personas murieron de forma instantánea; otras 200.000 fallecieron posteriormente. Después se arrojó otra bomba similar sobre Nagasaki. El 1 de noviembre de 1995, el alcalde de esta última ciudad recordó el ataque durante su testimonio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya:

“Nagasaki se convirtió en una ciudad de muerte en la que no se podía oír ni el ruido de los insectos. Al cabo de un tiempo, empezaron a juntarse grandes cantidades de hombres, mujeres y niños en las orillas del cercano río Urakami para beber un poco de agua; tenían quemados el cabello y la ropa, y la piel abrasada les colgaba del cuerpo como si fueran harapos. Mientras pedían auxilio, fueron muriendo uno detrás del otro en el agua o amontonados en la orilla... Cuatro meses después de la bomba atómica, había 74,000 muertos y 75,000 heridos, es decir, dos tercios de los habitantes habían sido víctimas de la catástrofe que cayó sobre Nagasaki como un anticipo del Apocalípsis”.

¿Por qué tuvieron que morir tantos civiles? Porque, por desgracia, la población civil, que constituyó casi el 100% de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, estaba co-localizada con los objetivos militares e industriales japoneses. Su aniquilación no era el propósito de las bombas, pero fue la consecuencia inevitable de haber escogido aquellos blancos. Hay que tener en cuenta que, según se cree, durante la guerra fría, Estados Unidos poseía docenas de cabezas nucleares dirigidas contra Moscú, porque contenía muchos objetivos militares y una enorme capacidad industrial. Es de suponer que los soviéticos también tenían en su mira numerosas ciudades estadounidenses. La afirmación de que nuestras armas nucleares no están dirigidas contra las poblaciones civiles movía y mueve a engaño, porque los llamados daños colaterales de un ataque a gran escala incluirían la pérdida de decenas de millones de vidas inocentes.

Esto es, en resumen, lo que hacen las armas nucleares: causan explosiones, abrasan e irradian, indiscriminadamente, con tal rapidez y de forma tan definitiva que casi es imposible de comprender. Y eso es exactamente lo que amenazan con hacer países como Estados Unidos y Rusia, con sus armas nucleares en situación de alerta instantánea, cada minuto, cada día, en este nuevo siglo XXI.

SIN POSIBILIDAD DE GANAR

Trabajo en asuntos relacionados con la estrategia nuclear y los planes bélicos de Estados Unidos y la OTAN desde hace más de cuarenta años. Durante ese tiempo no he visto jamás un papel que esbozara un plan en el que Estados Unidos o la Alianza fueran los primeros en usar armas nucleares y ello les beneficiara. He expresado esta opinión ante diversos públicos, incluidos ministros de Defensa y jefes militares de la Alianza Atlántica, en numerosas ocasiones. Nadie la ha refutado. Utilizar las armas contra un adversario dotado de arsenal nuclear sería suicida. Utilizarlas contra un enemigo no nuclearizado sería militarmente innecesario, moralmente repugnante y políticamente indefendible.

A estas conclusiones llegué poco después de que me nombraran secretario de Defensa. Aunque creo que los presidentes demócratas John F. Kennedy y Lyndon Johnson compartían mi opinión, no podíamos decir estas cosas en público porque estaban en abierta contradicción con la política fijada en la OTAN.

Después de salir del Departamento de Defensa fui presidente del Banco Mundial. Durante mis 13 años de mandato, de 1968 a 1981, al ser funcionario de una institución internacional, tenía prohibido hacer comentarios públicos sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos. Al retirarme del banco empecé a reflexionar sobre la mejor forma de aprovechar mi experiencia de siete años como secretario de Defensa para ayudar a que se comprendieran mejor los temas con los que comencé mi trayectoria en el servicio público.

En aquella época se hablaba y se escribía mucho sobre cómo podía –y por qué debía– Estados Unidos luchar y vencer en una guerra nuclear con los soviéticos. Este debate implicaba, por supuesto, que las armas nucleares tenían utilidad militar, que su utilización en combate podía beneficiar a quien las tuviera en mayor número o las empleara con más astucia.

Después de examinar estas opiniones, decidí hacer públicas diversas informaciones que sabía que iban a ser controvertidas pero que, a mi juicio, eran necesarias para inyectar una dosis de realidad en aquellos debates, cada vez más irreales, sobre la utilidad militar de las armas nucleares. Critiqué en artículos y discursos el error fundamental de pensar que era posible utilizarlas de manera limitada. No hay forma de contener un ataque atómico, de impedir que cause una tremenda destrucción de vidas y propiedades civiles, y no existen garantías contra una escalada sin límites una vez que se produce el primer ataque. No podremos evitar el grave e inaceptable riesgo de guerra nuclear hasta que reconozcamos estos hechos y basemos nuestros planes y políticas militares en ellos. Es una opinión que hoy mantengo incluso con más energía que cuando empecé a hablar en contra de los peligros nucleares que estaban provocando nuestras políticas. Sé, por experiencia directa, que la política nuclear actual de Estados Unidos crea riesgos inaceptables para otras naciones y para la nuestra.

QUÉ NOS ENSEÑÓ CASTRO

Entre los costes de mantener un arsenal de armas nucleares está el riesgo –para mí, un riesgo inaceptable– de utilizarlas de manera fortuita o como consecuencia de un error de juicio o de cálculo en situaciones de extrema gravedad. La crisis de los misiles cubanos permitió ver que Estados Unidos y la Unión Soviética –así como el resto del mundo– habían estado a un paso del desastre nuclear en octubre de 1962. Según varios ex jefes militares soviéticos, es cierto que, en los peores momentos de la crisis, sus fuerzas en Cuba poseían 162 cabezas nucleares, entre ellas, al menos 90 cabezas tácticas. En ese mismo periodo, el presidente cubano, Fidel Castro, pidió al embajador soviético en La Habana que enviara un cable al líder de la URSS, Nikita Kruschov, para informarle de que Castro le instaba a que, en caso de un ataque de Estados Unidos, contraatacara con una respuesta nuclear. Desde luego, existió un auténtico peligro de que, ante semejante ataque –que muchos miembros del Gobierno estadounidense estaban dispuestos a recomendar al presidente Kennedy–, las fuerzas soviéticas en la isla hubieran decidido emplear sus armas nucleares antes que perderlas. Hasta hace pocos años no hemos sabido que los cuatro submarinos soviéticos que seguían a los buques de la Marina estadounidense en las proximidades de Cuba llevaban torpedos dotados de cabezas nucleares. El jefe de cada submarino tenía autoridad para lanzar sus torpedos. Y lo que hacía la situación aún más temible es que, según me contó su comandante, los submarinos no podían comunicarse con sus bases, y siguieron patrullando durante cuatro días después de que Kruschov anunciara la retirada de los misiles de Cuba. La lección quedó clara –por si no lo estaba antes– en una conferencia sobre la crisis celebrada en La Habana en 1992, cuando los antiguos responsables de Moscú empezaron a describir sus preparativos para la guerra nuclear en caso de que Estados Unidos hubiera invadido. Hacia el final de la reunión, le pregunté a Castro si habría recomendado que Kruschov utilizase las armas ante una invasión estadounidense y, de ser así, cuál creía que hubiera sido la reacción de Estados Unidos. "Partíamos del supuesto de que, si se invadía Cuba, estallaría la guerra nuclear", replicó Castro. "Estábamos seguros de ello… Nos habríamos visto obligados a pagar el precio de desaparecer". "¿Habría estado dispuesto a utilizar las armas nucleares? Sí, habría aprobado el uso de armas nucleares". Y añadió: "Si el señor McNamara o el señor Kennedy hubieran estado en nuestro lugar, y hubieran visto su país invadido, o que iba a sufrir una ocupación… creo que habrían usado armas nucleares tácticas".

Prefiero pensar que el presidente Kennedy y yo no nos habríamos comportado como sugería Castro. Su decisión habría destruido su país. Si hubiéramos reaccionado de esa forma, el perjuicio para Estados Unidos habría sido inimaginable. Pero los seres humanos cometen fallos. En la guerra convencional, los errores cuestan vidas, a veces, miles de vidas. Sin embargo, cuando afectan a decisiones sobre el uso de fuerzas nucleares, no hay curvas de aprendizaje. El resultado es la destrucción de países enteros. La incierta combinación de la capacidad humana para errar y las armas nucleares engendra un altísimo riesgo de catástrofe atómica. No hay forma de reducir ese peligro a niveles aceptables, salvo suprimir la política de alerta inmediata y luego eliminar por completo, o casi por completo, el armamento nuclear. Estados Unidos debe tomar medidas inmediatas para iniciar estas acciones, en cooperación con Rusia. Ésa es la lección de la crisis de los misiles cubanos.

UNA OBSESIÓN PELIGROSA

El 13 de noviembre de 2001, el presidente George W. Bush anunció que había informado al presidente ruso, Vladímir Putin, de que Estados Unidos iba a reducir "las cabezas nucleares en despliegue operativo", de aproximadamente 5.300 a entre 1.700 y 2.200, a lo largo de una década. Esta reducción se acercaría al nivel de entre 1.500 y 2.200 que había propuesto Putin para Rusia. Sin embargo, el informe Nuclear Posture Review (Revisión de la Posición Nuclear) de la Administración Bush, ordenado por el Congreso y hecho público en enero de 2002, presenta un panorama muy diferente. Da por sentado que las fuerzas militares estadounidenses van a incluir, durante las próximas décadas, un número de armas nucleares ofensivas estratégicas muy superior a esa cifra entre 1.700 y 2.200. Aunque la cifra de cabezas desplegadas disminuirá a 3.800 en 2007 y a una cantidad entre 1.700 y 2.200 en 2012, tanto las cabezas como muchas de las plataformas lanzamisiles apartadas se mantendrán en una reserva "de respuesta", desde la que podrían ser trasladadas de nuevo a las fuerzas operativas desplegadas.

Los medios de comunicación prestaron escaso interés a la Revisión de la Posición Nuclear. Pero la importancia que daba a las armas nucleares ofensivas estratégicas merece un escrutinio detallado por parte de la opinión pública. Si bien siempre es bienvenida cualquier reducción, es dudoso que los supervivientes –suponiendo que los hubiera– de un intercambio de 3.200 cabezas (los números previstos por Estados Unidos y Rusia para 2012), con un poder destructivo aproximadamente 65.000 veces superior al de la bomba de Hiroshima, fueran a ser capaces de ver la diferencia entre los efectos de ese enfrentamiento y el que pudiera provocar el lanzamiento de las fuerzas estadounidenses y rusas actuales, que ascienden a un total de 12.000 cabezas.

NUEVAS ARMAS

Además de planificar el despliegue de gran cantidad de armas nucleares estratégicas de aquí a largo plazo, la actual Administración republicana está proyectando una amplia y costosa serie de programas para sostener y modernizar la fuerza nuclear existente y comenzar a investigar sobre novedosas plataformas lanzamisiles, además de nuevas cabezas para todas ellas. Algunos miembros de la Administración han pedido armas nucleares capaces de alcanzar refugios subterráneos (como los que empleaba Sadam Husein en Bagdad). El incremento de fuerzas exigiría la construcción de renovadas fábricas de materiales fisibles. En los planes está prevista la incorporación de un escudo nacional contra misiles balísticos en la nueva tríada de armas ofensivas, con el fin de mejorar nuestra capacidad de contraatacar a un enemigo y, con ello, usar nuestros "poderes de proyección de fuerza".

Asimismo, el Gobierno Bush ha anunciado que no tiene intención de pedir al Congreso que ratifique el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas (TPCP) y, aunque todavía no se ha tomado una decisión, ha ordenado a los laboratorios nacionales que empiecen a investigar sobre nuevos diseños de armas nucleares y a preparar los lugares subterráneos de pruebas en el Estado de Nevada para posibles ensayos en el futuro. Es evidente que la Casa Blanca considera que las armas nucleares van a formar parte de las fuerzas militares estadounidenses durante varias décadas, por lo menos.

La participación de buena fe en las negociaciones internacionales sobre desarme nuclear –incluida la presencia en el TPCP– es una obligación legal y política para todos los firmantes del Tratado de No Proliferación, que entró en vigor en 1970 y se prorrogó indefinidamente en 1995. Es lógico que muchos países consideren que el programa nuclear de la Administración de George W. Bush y su negativa a ratificar el TPCP equivalen a una ruptura con el TNP por parte de Estados Unidos. Es como decir a los países que no disponen de armas atómicas: "Nosotros, la potencia militar convencional más fuerte del mundo, siempre necesitaremos armas nucleares, pero vosotros, que os enfrentáis a posibles adversarios muy bien armados, no estáis autorizados a tener ni una sola arma nuclear".

Si Estados Unidos continúa con su posición actual, con el tiempo, es casi inevitable que se produzca una proliferación considerable de armas nucleares. Es muy probable que países como Egipto, Japón, Arabia Saudí, Siria y Taiwan emprendan sus propios programas y que, como consecuencia, aumente el peligro de utilización de las armas y de que éstas y los materiales fisibles caigan en manos de Estados descontrolados o terroristas. En círculos diplomáticos y entre los servicios de inteligencia se cree que Osama Bin Laden ha hecho varios intentos de adquirir armas nucleares o materiales fisibles. Se ha hablado mucho de que Sultan Bashiruddin Mahmood, antiguo director del complejo nuclear de Pakistán, se ha reunido varias veces con Osama Bin Laden. Si Al Qaeda obtuviera materiales fisibles, especialmente uranio enriquecido, su capacidad de fabricar armas nucleares sería enorme. Están ya muy extendidos los conocimientos necesarios para construir un dispositivo nuclear sencillo, tipo arma de fuego, como el que arrojamos sobre Hiroshima. Los expertos están bastante seguros de que los terroristas podrían construir un dispositivo primitivo de ese tipo si obtuvieran el uranio que necesitan. De hecho, el verano pasado, en una reunión de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense, el ex secretario de Defensa William Perry dijo: "Nunca he tenido más miedo de una detonación nuclear que ahora… Hay más del 50% de probabilidades de que, en la próxima década, se produzca un ataque nuclear contra objetivos estadounidenses". Y yo comparto sus temores.

UN MOMENTO DE DECISIÓN

Estamos en un momento crítico de la historia humana; tal vez no tiene el dramatismo de la crisis de los misiles de Cuba, pero es tan crucial como aquel instante. Ni la Administración de George W. Bush, el Congreso, el pueblo estadounidense, ni los ciudadanos de otras naciones han discutido las ventajas de unas políticas alternativas sobre el uso de armas nucleares de largo alcance para sus países y para el mundo. No han examinado la utilidad militar de las armas, el riesgo de uso involuntario o fortuito, los aspectos morales y legales de emplear o amenazar con utilizar esas armas, ni las consecuencias de las políticas actuales para la proliferación nuclear. Son debates que debían haberse celebrado hace mucho tiempo. Si se llevan a cabo, a mi juicio, llegarán a la misma conclusión que yo, que es a la que han llegado cada vez más jefes militares, políticos y expertos civiles en seguridad: debemos avanzar rápidamente hacia la eliminación total –o casi total– de las armas nucleares.

Muchos sienten una gran tentación de aferrarse a las estrategias de los últimos 40 años. Pero sería un error grave, que conduciría a riesgos inaceptables para todos los países.

Utilizar las armas contra un adversario con arsenal nuclear sería suicida. Utilizarlas contra un enemigo no nuclearizado sería militarmente innecesario, moralmente repugnante y políticamente indefendible